행정력 & 청렴함을 겸비한 정승, 오리 이원익

[시사매거진 오경근 칼럼니스트] ‘뜻과 행동은 나보다 나은 사람과 비교하고 분수와 복은 나보다 못한 사람과 비교하라(志行上方 分福下比).’ 이는 조선 중기 문신이며 조선 최고의 청백리 목민관(牧民官)으로 평가받는 오리(梧里) 이원익(李元翼, 1547년 12월 15일~1634년 2월 26일) 선생의 살아생전 좌우명이다.

선조, 광해군, 인조 3대에 걸쳐 5번이나 영의정을 지낸 이원익 선생은 당시 백성은 물론 조정의 대신들까지 모두 매우 청렴한 목민관으로 손꼽은 인물이다. 또한 임진왜란 등 전란(戰亂)과 조정의 내란(內亂)으로 나라 안팎이 어렵고, 힘들고, 막막할 때 몸소 청빈함은 물론 백성을 위한 구호와 대민봉사, 정책 실현으로 모본이 되었다.

태종(太宗)의 5세손(五世孫)인 익녕군(益寧君)의 현손이고, 함천수(咸川守) 이억재(李億載)의 아들인 그는 조선 왕족과 명문가의 후손임에도 불구하고 근검절약, 청빈함은 물론 소박하고 단조로워, 과장이나 과시할 줄을 모르고, 소임에 충실하고, 정의감이 투철하였다는 평가를 받는다.

‘자신의 공을 기리는 그 어떤 형식도 추구하지 말라’는 유훈을 남김으로 인해 후대에 이원익 선생의 명성이 가려져 있지만, 역사적 사료와 행정을 살펴볼 때 매우 훌륭하고 다재다능한 명재상(名宰相)이었음을 알 수 있다. 뛰어난 정부 행정 능력과 청렴결백한 그의 성품은 현시대 본보기가 되고 있다.

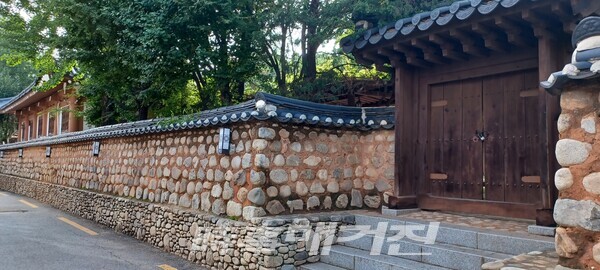

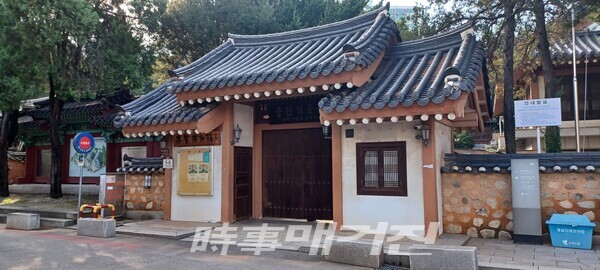

당시 남인에 속해 있었으나, 성품이 원만하여 반대파로부터도 호감을 받았던 그는 ‘오리 정승’이란 이름으로 많은 일화를 남겼다. 무엇보다 그의 사후인 1658년(효종 9년) 묘지가 있는 경기도 시흥군 소하리(현재의 경기 광명시 소하2동)에 삼현사를 세워 그의 공적을 기렸다. 그리고 충현사(忠賢祠)라는 이름으로 개명했다가 1676년(숙종 2년)에는 숙종이 직접 <충현서원(忠賢書院)>이라 친필 사액을 내려 공신들의 모본을 삼았다.

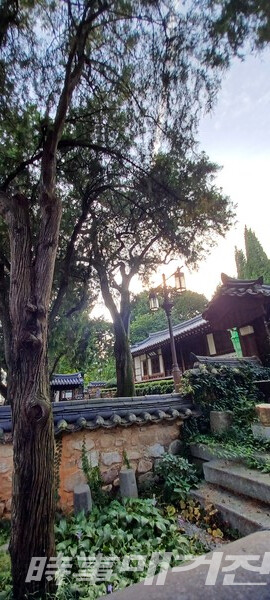

그 외 현재는 이원익 선생의 고택이자 종택인 <관감당>과 함께, 그의 13대손인 연세대학교 의과대학 이승규 교수가 사재를 희사해 이원익 선생의 기념관인 <충현박물관>을 건립하고, 그 곁에 광명시의 협조를 받아 <충현역사공원>을 조성했다.

왕실과 명문가 후손으로 태어난 이원익의 성장 배경

‘벽오동나무’가 자생하는 소하리가 고향이라 호를 ‘오리(梧里)’라고 쓴 이원익(李元翼) 선생은 조선 조정에서 실무형 관료로 손꼽히는 인물이다. 서로 다른 정치 세력임에도 불구하고, 조선 제14대 선조(宣祖)와 제15대 광해군(光海君) 그리고 반정으로 왕위에 오른 제16대 인조(仁祖)에 이르기까지 모두 5번의 영의정으로 추대할 만큼 비범한 문신이다.

그는 1547년 12월 15일 함천도정 이억재와 사헌부감찰 정치의 딸 사이에서 2남1녀 중 차남으로 태어났다. 또한 태종 이방원의 아들인 세종대왕의 서제 익녕군 이치(李袳)의 4세손으로 명문가 집안이다. 본가 쪽으로는 증조부가 수천군 이정은(李貞恩)이고, 조부는 청기군 이표(李彪)이고, 숙부는 이억순(李億舜)과 이억수(李億壽)이 있다. 특히 숙부 이억수는 광해군 때 인목대비 폐모론에 반대하여 항소(抗訴)해 불이익을 당하기도 했다. 또한 외가 쪽으로는 세조의 측근이자 계유정난으로 세조의 반정을 도왔고, 세조, 예종, 성종 때에 각각 영의정을 지냈던 정창손과 김질이 있다.

그의 부친 이억재는 처음 우씨(禹氏) 부인과 혼인했으나 자식이 없어 후에 감찰 정치(鄭錙)의 딸과 혼인하여 2남 1녀를 낳았다. 조선 왕실의 종친으로서 예우는 부친 대에서 끝났으나 그는 거기에 개의치 않고 학문을 부지런히 연마해 15세 되던 1564년(명종 19년) 생원시(生員試)에 합격했고, 그 다음에는 음보(蔭補)로 관직에 출사하여 승의랑에 올랐다. 이어 진사시에 합격해 진사가 되었다.

조선 중기 문신으로 명성을 떨친 이원익의 관직 생활

1569년(선조 2년) 22세 때 명재상으로 유명한 동고(東皐) 이준경(李浚慶)의 문인(門人)으로 있다가 문과에 급제하여 승문원 정자가 되었다. 이어 26세 때인 1573년(선조 6년) 성균관 전적(典籍)으로 성절사 질정관(聖節質正官)의 서장관이 되어 권덕여를 따라 명나라 북경에 갔다가 그의 글재주를 시험해본 관리들 앞에서 유창한 서예 솜씨와 글재주, 시 솜씨를 드러내 이름을 떨치고 되돌아왔다.

이듬해인 1574년 예조랑(禮曹郞)에서 뽑혀 종5품 황해 도사가 되었고, 황해도 감사로 재직 중인 율곡(栗谷) 이이(李珥) 밑에서 일 처리를 하며 탁월한 업무 능력을 인정받았다. 이후 이이의 천거로 29세 때인 1576년 정언이 되어 중앙관으로 한양에 입성했다. 원래 곧은 성품에, 불필요한 교류를 자제하고 살던 이원익 선생은 공적인 일이 아니면 두문불출한 까닭에 그를 아는 사람들이 많지 않았으나 율곡 이이와 서애 유성룡, 한강 정구 등은 그의 슬기로움과 지덕을 높이 칭찬했다.

이후 이원익은 삼사의 요직을 두루 거쳐 군기시 판관, 사간원 사간, 교리 등을 역임한 후 31세 때인 1578년 홍문관에 들어갔고, 이어 1583년에는 우부승지가 되었다. 이 당시 왕자의 사부 하낙이 ‘승정원이 왕의 총명을 흐리게 한다’고 상소함으로써 그 책임을 지고 잠깐 파면된 일이 있었으나 4년 후인 1587년(선조 20년) 40세가 되어 다시 안주목사로 임명된다. 당시 평안도 중심지인 안주 지방에 전염병과 기근이 창궐하자, 이조참판 권극례(權克禮)가 그의 실무 능력을 들어 정3품 안주목사로 천거했다.

이원익 선생은 우선 양곡 1만 석을 동원해 기아에 허덕이는 양민을 구호하고, 곡식 종자를 마련하는 한편 백성에게 누에 치는 법을 가르치고 권장해 재활에 힘썼다. 피폐해진 백성의 부담을 줄이고자 번상병제의 교대 기간을 3개월에서 2개월로 줄였고 후에는 이 제도는 윤두수가 받아들여 전국적으로 확대 적용하였다.

평안도에서는 매우 큰 환호와 인심을 얻어 이원익 선생의 말이라면 백성이 모두 어버이처럼 받들고 따랐다. 이후 이러한 평안도 인심을 바탕으로 이원익 선생은 임진왜란에서 대병력을 편성하는 데 커다란 성과를 이뤄낸다.

임진왜란과 인조반정, 내·외란으로 정치적 혼란

1598년 51세 때 명나라에서 정응태의 무고사건이 벌어지자 조선은 3차례에 걸쳐 진주사를 파견한다. 이때 이원익 선생은 2차 진주사로 명나라로 가서 현안을 해결한 후 1599년에 다시 조선으로 돌아와 영의정이 되었다. 하지만 북인(北人)의 맹렬한 공격을 받은 류성룡을 변호하다가 함께 사직하게 된다. 그로 인해 처음 동인(東人)에 속해있던 이원익 선생은 1590년 정철의 건저 문제를 계기로 남인과 북인으로 분당되자, 유성룡과 우성전을 따라 남인(南人)이 된다.

그 후 43세가 되던 1591년 다시 종2품 사헌부 대사헌이 되었다가 1592년(선조 25) 임진왜란이 일어나자 정2품 이조판서로서 평안도 도순찰사를 겸직하여 선조의 피란 길에 앞장섰다. 그의 덕성을 익히 알고 있던 평안도 인심을 기반으로 흩어진 군사를 모아 적과 싸워 이듬해엔 평양 탈환 작전에 성공하기도 한다.

특히 곽재우 등의 의병장과 교류하여 위무하고, 한산도의 이순신 장군과도 서로 소통하여 왜군을 물리치는 데 협력한다. 이후 이순신 장군이 선조의 정략에 휘말려 삼도수군통제사 관직을 박탈당하고 참수당할 위기에 처하자 청탁은 물론 당시 도원수 권율 장군과 함께 이순신 장군을 적극적으로 변호하는 데 힘을 모았다.

전란 후 이원익 선생은 좌상(左相)에 임명되어 누차 소문을 올려 국사를 논했으나 서인(西人)의 배척을 당함은 물론 선조에게 간언하였다가 괘씸죄를 입어 하직한 후 선산(先山)이 있는 현재의 광명 소하동으로 낙향한다. 그러다가 53세 되던 1600년 다시 소환되어 백사 이항복(李恒福)의 뒤를 이어 좌의정이 되고, 또다시 영의정을 거쳐서 1604년에는 비로소 호성공신(扈聖功臣)에 책록되고 완평부원군(完平府院君)에 피봉된다.

선조-광해군-인조, 정권의 부침 속 ‘중심 잡기’

1608년 이후 광해군이 즉위하자 이원익 선생은 다시 영의정에 봉해진다. 그리고 선조 대에 중용 받던 신하들과 함께 향후 100년간 개혁의 효시가 될 <경기선혜법(京畿宣惠法)>의 초안을 올림으로써 대동법(大同法)을 건의해 시행하도록 한다. 또한 군사 제도를 개혁하는 등 사상적으로 공리공론에 머물지 않고 정치 및 행정에 실제로 활용 가능한 각종 제도와 정책을 도입한다.

하지만 1615년 인목대비의 폐모론(廢母論)을 반대하다가 홍천에 유배되었고, 이후 1619년 풀려나와 여강에 머물렀다. 다시 1623년 인조반정이 일어나자 인조를 보필하는 영의정에 오른다. 당시 77세인 이원익 선생은 광해군을 호위하던 북인 정권에 대해 핵심 인물만 처벌하고, 그 외 단순 가담자는 방면하자는 의견을 제시한다.

그런데도 반정에 성공한 서인 세력은 북인 외에 광해군의 측근까지 몰살함으로 잔인성을 드러낸다. 이원익 선생은 인조에게 간언하며 “광해군을 사사한다면 자신도 관직에 더는 있을 수 없다”고 읍소하며 구명 활동을 벌인다. 또한 인목대비(仁穆大妃)는 한사코 광해군을 죽이고자 하여 모든 공신의 중론을 모았으나 이원익 선생이 한사코 반대하며 대비에게 간청하며 광해군을 살렸다. 그 외에 광해군의 암살을 앞서 예상하고 사람을 보내 비밀리에 그를 보호하게 하였다.

이후 1624년 이괄의 난이 일어나자 도체찰사가 되어 인조를 공주로 피란하도록 돕는다. 이어 정묘호란 때는 세자를 호위하여 전주로 갔다가 강화도로 올라와 인조를 다시 호위한다. 환도 후 훈련도감 제조에 제수되었으나 80세가 넘은 고령을 이유로 사직하고 고향으로 낙향해 은둔한다. 여러 차례 인조의 부름이 있었으나 응하지 않고 여생을 보낸다. 간혹 국가 대소사에 간언을 올리기도 하고, 궁궐에 출입해 의견을 피력하기도 했다.

이원익 선생은 은퇴 후 관감당(觀感堂)에 머물며 학문 연구와 후학 양성 등에 관심을 기울인다. 그의 문하에서는 허목, 윤휴 등이 배출되었다. 특히 그의 애제자 중 한 사람인 미수 허목은 그의 손녀사위가 되었다. 이렇게 이원익 선생은 40여 년간 정승을 지내는 동안 초가집에 머물자 그의 검소함에 감동한 인조가 친히 집을 지어주고 토지를 하사해 생활비를 보조해 주었다. 조선시대 임금이 신하에게 직접 집을 지어준 사례는 방촌 황희의 영당, 이원익의 관감정, 그의 제자이자 손녀사위인 허목의 은거당이 있다.

1634년 2월, 88세를 일기로 세상을 떠났다. 그의 사후에 인조의 사당에 함께 모셨다. 죽기 4년 전에는 친필 유서로 가족에게 ‘풍수설에 구애받지 말고 자신의 주검을 소하동 선산에 안장할 것을 당부하였고, 재물로 가족이 화목하지 못함을 경계하여 불의한 재물을 모으지 말 것’을 여러 차례 강조했다. 빈소에 소현세자가 직접 조문해 그의 죽음을 애도했다.

그의 영정은 만년에 거처하던 관감당 근처 사당에 봉안되었다. 또한 그의 영정이 봉안되었던 곳은 후일 ‘영당이 있는 마을’이라는 뜻의 ‘영당말’이라는 자연부락 지명의 유래가 되었다. 저서로는 <오리집(梧里集)> <오리일기(梧里日記)>가 있다.

당시 사람들은 “이원익은 속일 수는 있지만 차마 속이지 못하겠고, 류성룡은 속이고 싶어도 속일 수가 없다(嶺南人稱完平西厓曰:完平可欺而不忍欺, 西厓欲欺而不可欺)”고 했다. 또한 그가 정계에서 파면당했을 때 백성들이 웃통을 벗어서 그가 밟는 길에 놓고 대성통곡하였다고 한다. 무엇보다 유배 당시에는 서툴게나마 돗자리를 만들기 시작해 거리낌 없이 원하는 사람들에게 나눠 주었다고 한다. 후에 ‘영상 대감이 만든 돗자리’로 알려져 사람들은 값을 부르는 대로 받을 수 있었다. 이름하여 5백 냥씩 거래되던 ‘영상수직석(領相手織席)’이었다.

“글과 친하려니 노후(老後)가 가까웠고, 글씨나 시를 즐기자니 혼자서 하기는 겸연쩍다. 사람들과 모여서 즐기자니 어울릴 만한 사람도 없다. 그렇다고 장기나 바둑은 악습(惡習)이라 좋아하지도 않는다. 반면 돗자리를 짜면서 소일하면 백 가지 잡념이 가라앉곤 한다.”

번역 제공

번역 제공