[시사매거진] 안산시는 경기도 서남부에 위치한 도시 중 하나로 단원구와 상록구가 있다. 우리에게 알려진 계기는 반월공단(반월국가산업단지)과 시화공단(시화국가산업단지)이 조성되면서부터다. 외국인 노동자가 가장 많이 거주하는 도시기도 하지만 과거 80년대까지 흑연을 생산했던 광산이 존재하여 일제강점기부터 도시 개발이 제일 빠르게 진행되던 곳이다.

현재는 단원 김홍도와 표암 강세황 그리고 성호 이익과 심훈의 소설 <상록수>의 여주인공인 채영신(실제 최용신, 1909~1935) 등 여러 문인, 예술가들을 배출한 문화의 고장으로 거듭나고 있다. 그중 안산시의 시원(始原)이기도 하고, 정조대왕이 수원 행차 때 머물렀던 행궁(行宮)으로 사용되기도 했던 ‘안산읍성과 관아지’가 있는 안산시 상록구 수암동(秀巖洞)을 찾아가 본다.

시간이 바람처럼 흐르는 그곳 풍경 속에 고려 때부터 시작된 장구한 역사와 더불어 일제에 항거한 주민들의 3.1운동 만세를 부르던 거국적 충정의 혼이 거리마다 물들어 있다. 맑고 청량한 수리산 바람이 불어오는 곳, 명당의 지도(地圖)가 이미 축척된 곳으로 발걸음을 옮겨 본다.

고구려에서 조선시대까지 ‘천년의 역사를 간직한 안산군’

고구려 때 ‘장항구현’ 혹은 ‘고사야홀차’라고 불리던 안산지역은 통일신라 시대 이후 경덕왕 대 ‘장구군’으로 바뀌었다. 그리고 고려 초인 940년(태조 왕건 23) 현재의 지명인 안산(安山)으로 개칭되었다. 이후 고려 문종이 탄생한 땅이라 하여 1308년(충렬왕 34) ‘안산군(安山郡)’으로 승격되었고, <고려사 지리지>의 고려 초기 기록에 수록되어 조선시대까지 읍격이 그대로 유지되었다.

그러다가 연성군(連城郡) 김정경(金定卿, 1345~1419)의 세거지로 급부상한다. 그는 안산(安山)에서 태어난 고려 후기 문인으로 조선왕조가 들어서자, 태조 이성계를 지지하여 삼군절도사를 거쳐 이조전서를 지냈다. 이후 1400년(정종 2) 제2차 왕자의 난(이방간의 난)이 일어나자, 한성부윤으로 이방원에게 협력하여 이를 진압하고 좌명공신 4등에 책록됨은 물론 왕실 종친에 부여되는 ‘연성군(連城郡)’에 봉해졌다.

김정경은 고구려 때부터 토성의 흔적이 남아 있는 이곳 안산읍성 인근 수암동 일대를 사들이고 은행나무 세 그루를 직접 심어 경계를 삼았다. 이에 따라 안산의 별호는 연성(連城)이라 불리며 안산김씨 김정경 가문의 토지가 되었다. <안산군읍지(安山郡邑誌)>에도 ‘읍치 서쪽 언덕에 망해정 옛터가 있고, 관사 뒤편에는 흙 섬돌 형지(形址)가 있다. 이곳은 옛날 연성군(連城君) 김정경(金定卿)이 살던 곳이다. 은행나무 세 그루도 김정경이 손수 심은 것이라고 부로(父老)들이 지금까지 말하고 있다’고 기록한다.

이후 현재의 안산시 상록구 수암동(秀巖洞)이 안산의 중심지로 본격적으로 떠오른 것은 조선 초이다. 원래 안산시 단원구 목내동 일대에 있던 안산군의 읍치와 관아는 1441년(세종 23) 선대 문종(1414~1452)의 왕비이자 단종의 생모인 현덕왕후(1418~1441)가 묻힐 소릉(묘)의 적지로 선정되면서 현재의 안산읍성 인근인 수암동으로 옮기게 되었다.

[위정공유허기] 중 <안산김씨족보>에는 ‘이 고을 관아는 본래 산 서쪽 바다 가까이에 있었는데 본조 정통 정유년(1441년)에 옛 소릉의 화소(火巢)로 편입되어 관부를 우리 선조의 유해로 옮긴 것이다’고 기록했다. 이렇게 조성된 안산군 군내면 수암동(수암리와 서정리 통합)에 위치한 안성읍성은 ‘고을을 다스리는 중심’이라는 뜻으로 객사, 동헌 등 관아가 밀집된 지방행정의 중심지가 되었다.

그러다가 1592년 임진왜란이 일어나 관아가 소실된다. 그리고 1669년(현종 10) 현감 이제두가 부임하여 재건하게 된다. <안산현관사중건기> 중 <송자대전>에는 ‘안산 현감 이제두가 부임하여 여러 건물이 무너지고 퇴락한 것을 보고 면모를 일신하리라 생각하였다. 구 관아의 동쪽에 있는 터를 살펴보니 앞은 트였고 나머지는 둘러싸여 있어 형승이 갖추어져 있으나 공사 물자가 부족한 것이 걱정이었다. (중략) 먼저 창고와 관청 및 감옥을 짓고 다음에 명제를 건립하여 대신을 봉안하고 신위를 내린 연후에 드디어 관아를 건립하였다. 관아는 금년 기유년(1669년) 2월 8일 기공하여 3월 27일 마쳐 겨우 50일이 걸렸다’고 기록한다.

이후 1797년 정조대왕은 24년의 재위 기간 중 아버지 사도세자의 무덤인 수원 현륭원을 13차례 방문하였다. 이때 8월의 행차 중 16일 밤 안산읍성에 유숙하며 행궁으로 하룻밤을 보냈다. 정조의 행차 일정은 창덕궁을 출발해 김포-부평-안산-수원 현륭원을 참배한 후 다시 창덕궁으로 환궁하는 일정이다. 과거 고려 때 왜구의 침입을 막기 위해 쌓은 읍성이 조선시대에는 임금의 행궁으로 그 쓰임을 변화시킨 것이다.

세계의 중심, 안산군의 인식을 담은 지도

조선시대 안산군 지도에는 옛사람들의 안산에 대한 지식, 인식, 그리고 지향이 담겨 있다. 현존하는 안산의 지도는 19세기 고을의 지리지인 읍지(邑誌) 제작 과정에서 만들어진 회화식 지도가 대부분이다. 지도의 전보와 화풍은 현대의 그것과 사뭇 다르며 그 시대와 세계를 은연중 드러낸다. 행정 자료의 성격을 갖는 이 지도들은 읍치(邑治)를 중심으로 관아, 향교, 군사시설, 교통로 등 통치에 필요한 정보를 강조한다. 아울러 조선의 유교적 통치 이념, 풍수지리적 자연관, 시간을 담는 역사 지도의 성격 등도 보여주고 있다.

조선시대 가장 유행했던 도식(圖式) 지도는 관리가 되고자 하는 양반들이 알아야 할 국토의 기본 정보가 담겨 있다. 안산은 서울로부터 하루거리에 종4품 군수가 다스리는 경기좌도 소속의 고을로 표현했다. 19세기에는 반나절 거리로 표시되었다.

또한 방안식(方案式) 지도는 조선 후기 군현지도책 중 20이 방안 위에 그려진 대표적 지도로 거리와 면적을 이해하는 데 유용했다. 고을의 읍치. 주요 도로, 봉수 등이 표시돼 있다. 그중 안산 읍의 지형은 부채를 반쯤 펼친 것과 같이 한쪽 면은 산을 의지하고 다른 세 모퉁이는 바라로 둘러싸여 있다. 읍치는 동쪽 높은 산 아래에 있고 면리는 서쪽 연해변에 있다고 <경기지 중 안산군읍지(1842년)>는 기록한다.

그중 조선 후기인 19세기에 그려진 <전라도무장현도>는 당시 읍치의 모습을 보여준다. 관아가 있는 읍치는 안산군이 세계의 중심으로 인식됐으며 지도 위에도 표현되었다. 읍치 공간은 관아를 비롯한 주요 건물들이 상세히 묘사될 정도로 실제보다 크게 표현된 데 비해 그 주변 공간은 상대적으로 소략하게 그려졌다. 읍치가 위치한 동쪽을 위로 한 것도 지도의 구도상에서 중앙 상단을 차지하게 하여 그 중요성을 시각적으로도 강조하기 위해서다.

또한 산천의 표시와 풍수지리를 담아 1899년에 제작된 <안산군읍지 중 안산군지도>는 특히 풍수를 강조해 지도를 그렸다. 땅의 형세와 기운이 인간의 삶에 영향을 끼친다는 풍수지리 사상은 지도에서 산천을 표시하는 데도 많은 영향을 미쳤다. 읍치를 둘러싼 안산군의 주산인 수리산의 연이은 산줄기와 물줄기는 읍치 자리가 명당임을 시각적으로 드러낸다. 이는 땅의 좋은 기운을 받아 고을의 번성을 기원하는 옛사람들의 마음을 담고 있다.

무엇보다 ‘현저하게 큰 산악’이 이를 대변한다. 근대의 수용은 지도상 산천의 표시에도 큰 변화를 가져왔다. 산천제를 지낼 정도로 산과 하천을 신성하게 여겼던 조선의 지도에는 크고 작은 산천이 주요하게 표기됐다. 이에 반해 일제강점기의 지도를 보면 수리산과 같은 현저하게 큰 산악만이 이름도 없이 표시되고 있다. 굽이굽이 이어진 산, 읍치의 명당성(明堂性)을 강조하는 산천의 표시와 같은 풍수지리적 요소의 표현도 사라졌는데 근대적 자연관이 지도에도 담겨 있다.

안산읍성과 수암동의 역사적 소명 의식

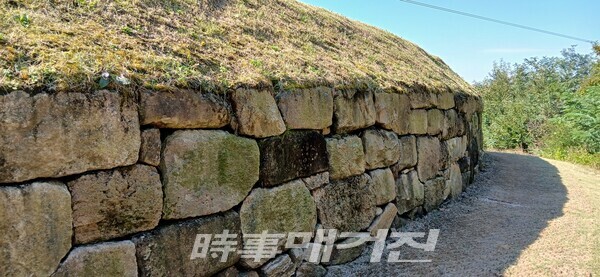

<안산읍성(安山邑城)>은 왜구의 침입을 막고 고을을 지키기 위해 고려 말에서 조선 초까지 건축된 평산성(平山城)이다. 보통 군포-안양-안산을 잇는 높이 489.2m의 수리산(修理山)에 있는 진산 수암봉(秀岩峰)을 정점으로 서쪽으로 길게 뻗어 나온 해발 약 110m 내의 능선을 활용하여 축조하였다. 기초 토성 위에 석성을 쌓은 형태이며 평지를 감싸고 도는 읍성이다. 안산시가 서해안에 위치한 까닭에 빈번한 왜구의 침입이 있어 이를 방비하기 위한 수단이다. 결국 일제강점기에 소실되었다.

안산읍성은 수암봉의 등줄기를 이용하여 평지를 감시토록 하기 위한 산성의 이점을 가지고 있다. 성의 둘레는 772m이고, 주요 방어 지역으로는 서쪽과 북쪽은 자연 지형을 그대로 이용하여 지었기 때문에 바깥쪽이 매우 가파르며 몇 개의 높은 단을 이루고 있다. 평지인 남쪽은 돌로 쌓았는데 도로를 내면서 절단된 곳을 보면 성벽이 바닥 부분과 안쪽 부분적으로 돌을 쌓고 성벽의 안쪽은 흙을 다져서 쌓았다.

관아는 단원구 목내동에 있다가 1441년(세종 23) 전에 수암동으로 옮겨졌는데 다시 1669년(현종 10)에 이곳으로 옮겨졌다. 정문인 평근루, 객사와 동헌 등의 행정시설, 옥사와 창고가 있었을 것이나 모두 파괴되고 곳곳에 흩어진 주춧돌과 기와 조각들이 발견되었다. 성의 남쪽에는 조선시대 안산 관아로 사용되다가 일제강점기에 수암 면사무소로 이용되던 건물의 터가 남아 있다. 객사 건물은 2010년에 복원되었다.

안산읍성의 성벽은 평면상 ‘ㄷ’ 모양으로 남아 있는데 북벽과 동벽, 서벽의 양상만이 확인된다. 성벽은 외벽과 내벽으로 구성된다. 외벽은 100~150cm로, 1~3단 정도만이 남아 있다. 외벽은 좌우로 긴 돌을 이용하여 쌓았는데 일정 구간마다 세로로 긴 대형 돌을 쐐기처럼 배치하였다. 외벽 뒤로 200cm는 돌로 채워 넣었다. 내벽은 외벽에서 성 안쪽으로 500cm 정도 거기에 돌을 쌓아 놓았는데 1~2단 정도가 남아 있다. 외벽과 내벽의 사이는 사질점토와 진흙을 다져 조선 초기 성벽의 축조 방식을 따랐다.

읍성 내부에는 현재 다수의 건물터, 기단 및 계단 시설, 배수시설, 집수지, 목빙고 등이 남아 있어 과거에 여러 건축물이 있었던 것으로 확인된다. 기단 및 계단 시설로 보아 경사면을 따라 건물을 지었던 것으로 보이며 건물은 관아와 그 부속시설로 이용되었다. 그중에서 얼음을 보관하기 위한 목빙고가 발견된 점은 주목된다. 안산읍성 및 관아지는 군사적 목적보다 행정적인 역할이 더 중시된 유적이다.

그 외 북문지(北門址)는 성 안팎으로 연결되는 길을 반복적으로 사용하면서 문의 흔적이 대부분 없어졌다. 문지 일대에서 기와 등의 유물이 출토되지 않아 다락 형식의 문루가 없는 상부가 개방된 개거식 문이나 성벽 일부를 뚫어 놓은 암문(暗門)으로 추정된다. 이러한 안산읍성 및 관아지는 경기도 기념물 제127호다.

3.1운동 만세 성지가 된 수암동과 <수암마을전시관>

1914년 일제는 효율적인 식민 통치를 위해 군면 통폐합을 단행하였다. 이 과정에서 안산군의 9면은 수암면, 군자면, 반월면으로 재편되어 인근의 시흥군과 수원군으로 분할 통합되었다. 안산이라는 이름은 공식적으로 사라졌고, 그 중심지였던 수암면에도 큰 변화가 일었다. 옛 조선의 관아가 헐린 자리에 신사, 면사무소, 주재소 등이 들어섰다.

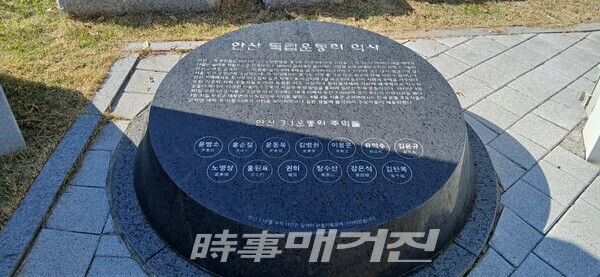

가혹한 식민 통치가 이어지면서 국권 회복을 위한 움직임이 나타났다. 1919년 3월 30일 3.1운동의 계승은 수암면에도 파급되어 비석거리에서 농민들을 중심으로 한 대규모 시위운동이 일어났다. 경기도 안산시 상록구 수암동 256-5 지번인 <수암 면사무소>를 중심으로 주민 2,000여 명이 수암면 비석거리에 모인 후 주재소, 보통학교, 면사무소, 향교 등을 돌며 대한독립 만세를 외쳤다.

윤병소, 김병권은 화정리에서 동네 사람들과 함께 시위에 참여하였고, 유익수는 성포리 주민에 섞여서 합류하였으며 와리의 홍순칠도 주민들을 인솔하여 비석거리로 향하였다. 윤동욱은 능곡리에서 만세 시위에 참여하였으며 이봉문은 시위에 참여하지 않은 이장에게 항의하기도 하였다. 시위를 주도한 유익수는 징역 1년, 윤병소는 징역 10개월, 홍순칠과 이봉문은 징역 6개월을 선고받았으며 김병권과 윤동욱은 태형 90대를 선고받았다. 이중 윤병소는 복역 중 순국하였다.

현재 <수암마을전시관>에서는 김주용 작가의 <수암정원> 사진전이 개최되고 있다. 안산동은 경기도 안산시 상록구 북부에 위치한 도농복합 지역으로 수암봉과 안산읍성 등 자연과 역사가 함에 공존하는 지역을 포착한 전시회다. ‘이곳의 진정한 가치는 한눈에 드러나지 않고 자세히 들여다볼 대 비로소 보이는 것들로 가득하다. 안산동에 거주하는 사람들과 자연 그리고 일상의 기억을 ‘정원’이라는 은유를 통해 기록하려는 것‘이라고 전시의 가치를 소개한다.

번역 제공

번역 제공