고대문화와 조선왕조 건국신화 품은 곳, 진안군

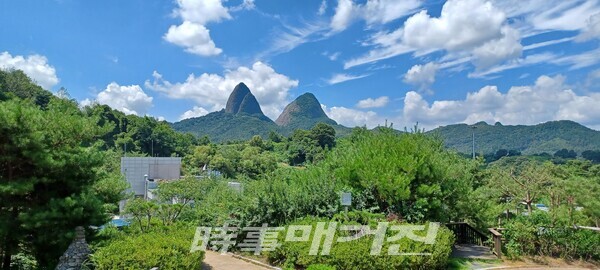

[시사매거진311호] 한반도 큰 등줄기 산맥을 이루는 백두대간에서 호남정맥과 금남정맥으로 이어지는 주능선에 위치하는 진안군은 현재 남녘으로 이어지는 교통요지로 급부상하며 금강과 섬진강의 분수령을 이룬다. 또한 국가 지정 명승 제12호로 지정된 마이산(馬耳山)이 위치해 세계적 명산으로 이름을 널리 알리고 있다. 무엇보다 1억 년 전 담수호가 융기해 수성암으로 이뤄진 마이산에 지금도 민물고기 화석이 발견되는 신비감을 더해 자연 최대의 걸작품으로 손꼽힌다.

태조 이성계가 조선을 건국하기 전 이곳에서 기도를 올렸고, 꿈속에서 금척을 받았으며 또한 은(銀)과 같이 맑고 깨끗한 물을 마시고 난 후 기념수를 심은 ‘은수사(銀水寺)’가 위치해 있어 역사적 의의를 더한다. 뿐만 아니라 태종 이방원은 융기한 수성암의 모양의 바위산이 ‘말의 귀와 같다’ 하여 마이산(馬耳山)이란 이름을 내렸던 이곳, 진안으로 떠나본다. (취재_오경근 칼럼니스트 / 사진_안나겸 사회부 기자)

진안군의 자연 지형 & 다양한 어구의 고기잡이

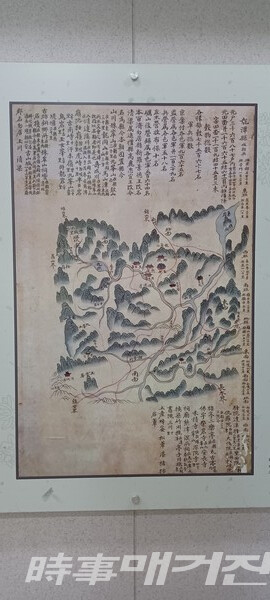

한반도에서 가장 늦게 봄꽃이 피었다가 지는 진안군(鎭安郡)은 전북특별자치도에서 두 번째로 넓은 면적을 차지하며 전체에서 80% 이상이 산악지대에 속한다. 전라북도 동북부의 덕유산국립공원과 남서쪽 내장산국립공원 사이에 자리한 고원지대로 하늘이 가깝고, 물이 맑으며 공기 또한 매우 청량하기로 으뜸이다.

그러한 진안군은 산이 높고 골이 깊은 고원의 산악지대 특성상 섬진강 물줄기가 처음 발원하는 ‘데미샘’이 있다. 북쪽으로 충청남도 금산군(錦山郡)과 도계를 이루고, 서쪽으로 전주시와 완주군(完州郡), 북동쪽으로 무주군(茂朱郡), 남동쪽으로 장수군(長水郡), 남서쪽으로 임실군(任實郡)과 경계를 이룬다.

특히 노령산맥의 주 능선인 800~1,000m의 높이의 운장산(91,126m)과 만덕산(762m)이 있고, 남동부에는 진안 읍내 성수산(1,059m)과 장수군 경계의 팔공산(1,151m)이 있다. 또한 진안읍, 마령면, 성수면, 백운면 등지는 해발고도 500m의 진안고원이 넓게 펼쳐져 있으며 그 중앙에는 특이한 형상을 한 마이산(馬耳山, 686m)이 솟아있다.

하천은 진안고원에서 북쪽으로 흐르는 금강(錦江)과 남쪽으로 흐르는 섬진강(蟾津江)이 분수계를 이루며 그중 최상류가 진안군으로 흐른다. 무엇보다 섬진강의 발원지로 손꼽히는 백운면의 데미샘은 진안의 매우 중요한 자산이다.

이러한 진안군의 자연 지형으로 인해 오래전부터 산악지형과 강줄기를 활용한 육로와 수로가 발달해 있었으며 사방각지의 문화 전파에도 매우 유리한 지역이었다. 또한 강과 시내가 발달한 진안군에서는 전통적으로 다양한 어구를 활용한 고기잡이가 행해졌다.

농사일이 바쁘지 않은 농한기를 중심으로 고기잡이하며 지역 간 화목을 다지는 풍습과 여가생활로도 병행되었다. 현재 강과 시내뿐만 아니라 용담호 등에서도 고기잡이가 이어지고 있으며 잡힌 민물고기들은 어죽, 붕어찜, 매운탕 등의 향토 음식으로 사랑받고 있다.

말의 귀를 닮은, 도립공원 명승 제12호 마이산(馬耳山)

과거 삼국시대에는 마이산에서 국가가 주관하는 거대 제사가 거행되었다. <삼국사기>와 고려시대, 조선시대 태종 때의 관련 기록에서도 확인되고 있으며 조선말까지도 행사는 그대로 이어지고 있다. 지금도 매년 10월 12일 진안 군민의 날에는 마이산 내 은수사의 제단에서 산신제를 지내며 그 전통의 명맥을 잇고 있다.

이러한 마이산은 통일신라 때에는 서다산(西多山)으로 불리다가 고려 때에는 용출산(聳出山)으로, 그리고 조선 태조 때는 속금산(束金山)으로 불렸다. 이는 조선 건국을 준비하던 이성계가 ‘목(木)씨’ 성인데 이 산이 풍수지리상 ‘금(金)’에 해당하므로 상극인 목금을 파하고 임금이 되는 데 방해가 되는 기운을 막기 위해서 금에 해당하는 이 산을 꼼짝 못 하게 묶어 놓는다는 뜻으로 ‘속금산’이라 했다. 이후 조선 태종 이방원이 이 지역을 지나다가 우뚝 솟은 말의 귀 모양 같은 수성암을 발견하고 ‘마이산(馬耳山)’이라 이름을 붙였다.

이러한 마이산은 높이 681.1m 동봉(수마이봉)과 687.4m 서봉(암마이봉)으로 이뤄져 있으며 그 사이에는 448개의 층계가 있고 동봉 중턱의 화암굴에서는 약수가 솟아난다. 산 전체가 거대한 바위로 되어 있기 때문에 자생하는 나무는 많지는 않지만 군데군데 관목과 침엽수, 활엽수가 자라나 여백 있는 풍광을 자랑한다. 무엇보다 봄에는 다른 지역보다 늦게 피는 벚꽃으로 인해 때늦은 상춘객이 몰리기도 한다.

마이산은 계절에 따라 불리는 이름이 다르다. 봄에는 안개 속에 우뚝 솟은 두 봉우리가 쌍돛대 같아서 ‘돛대봉’, 여름에는 수목 사이에서 드러난 봉우리가 용의 뿔처럼 보여서 ‘용각봉(龍角峰)’, 가을에는 단풍 든 모습이 말의 귀 같아서 ‘마이봉(馬耳峰)’, 겨울에는 눈이 쌓이지 않아 먹물을 찍은 붓끝처럼 보여서 ‘문필봉(文筆峰)’이라 부른다.

마이산 명물인 ‘석탑군 & 은수사 & 금산사’

이곳 진안군에는 이성계가 새로운 나라를 개창할 꿈을 꾸며 기도를 드렸던 ‘은수사(銀水寺)’와 기도를 마친 증표로 사찰 마당에 심은 ‘청실배나무(천연기념물 제386호)’가 있다. 이성계가 물을 마시고 난 후 ‘물이 은(銀)과 같이 맑고 깨끗하다’ 하여 붙여진 이름이다.

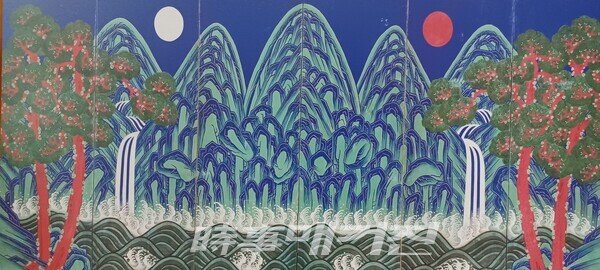

특히 왕권의 상징인 금척(金尺)을 받는 꿈을 그림으로 옮긴 ‘몽금척수수도(夢金尺授受圖)’와 옥좌 뒤에 펼치는 병풍 그림 ‘일월오봉도(日月五峯圖)’가 경내 태극전에 보존 중이다. 마이산 봉우리 암벽 바로 아래 위치한 까닭에 이곳 은수사로 가려면 마이산 탑사를 지나 약 300m 정도 산길을 더 올라야 한다.

‘마이산 석탑군(전라북도 지방 기념물 제35호)’은 1885년부터 이갑용 처사가 30년 동안 쌓은 천지탑, 오방탑, 약사탑, 월광탑, 일광탑, 중앙탑을 중심으로 돌탑 무더기가 여럿 존재한다. 비탈진 산 아래 전경을 내려다볼 수 있는 천지탑은 물론 오행과 오방(동서중남북)을 의미하는 오방탑은 매우 큰 흥미를 불러일으킨다.

마이산 인근의 금산사(金山寺)는 백제 법왕 때 창건된 후 762년경 진표율사가 대대적인 중창 불사를 일으킴으로 미륵신앙의 성지가 되었다. 이후 935년에는 후삼국의 맹주였던 견훤이 아들인 신검에게 왕권을 빼앗긴 후 금산사에 유폐되기도 했다.

고려 문종 33년(1097년)에는 혜덕왕사가 중창해서 86개 동 43개의 암자를 설치했다. 이어 충숙왕 15년(1328년)에는 원명해원 스님이 또 한 차례 중수하고, 임진왜란 때는 뇌묵당 처영스님이 금산사를 거점으로 의·승병을 모집하고 왜군에 대항한 항일 장소기도 하다.

이보다 앞서 조선시대 태조 이성계는 마이산을 ‘속금산’으로 명명한 것만으로는 안심이 안 되어서 산에 천지탑을 쌓고, 금이 굴러오다가 빠지도록 금당사 앞에 못을 파 놓았다. 이 못은 원래 금동골인데 못을 판 이후로 금당이 되었다. 이렇게 방비를 했기 때문에 조선왕조 오백 년이 유지될 수 있었다고 한다.

수몰된 용담호의 ‘떠오르는 고대문화’

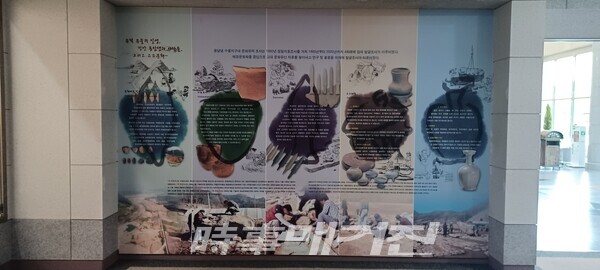

용담호는 용담다목적댐으로 만들어진 인공호수이다. 금강 상류의 물을 하루 135만 톤씩 도수터널을 통해 완주군 고산면 소향리 만경강 상류에 공급함으로써 전라북도 전주권의 생활용수 해결을 위해 건설되었다. 하지만 방대한 고대의 유물, 유적들이 땅 위로 올라와 과거 진안의 역사를 직접 확인하고 고증함으로 이 지역 발굴작업이 이뤄지고 있다.

용담댐 수몰지구 내 문화유적 조사는 1992년부터 10여 년간 4차례에 걸쳐 이루어졌다. 구석기 시대부터 조선시대까지 거의 전시대에 걸친 방대한 유물이 출토되었고 많은 유적, 유구가 확인되었다.

진안군 정천면 모정리 진그늘 유적은 4만 년에서 8천 년 전부터인 후기 구석기 사람들의 생활상을 증명하고 있다. 당시 후기 구석기 사람들의 문화양상인 대규모 생활유적으로 석기 제작소, 석기 사용 공간 화덕자리 등이 발굴되었다.

또한 신석기시대 독립된 문화층이 확인된 갈머리와 진그늘 유적은 금강 상류의 지류인 정자천 변 충적 대지에 형성된 신석기시대 생활유적이다. 그 당시 자연제방 위에서 주거지와 즉석 노지, 성격 미상의 특수 유구가 발견되었다. 특히 갈머리 유적의 유구 내에서 발굴된 석기는 갈돌과 길판, 굴지구와 숫돌로 모두 타제석기이다. 갈돌과 갈판은 주로 도토리의 가공 도구로 이용된 것이며, 자연산 돌의 평평한 면을 갈판으로 이용한 사례다. 그리고 공이돌, 긁개류, 원판형 석기 역시 식물성 식료의 가공과 채취에 이용되었던 것으로 추정된다.

청동기시대 유물로는 크게 생활 유구와 분묘로 구별된다. 안자천에서는 구곡, 수좌동, 안자동, 풍암에서 발견된다. 정차천에서는 여의곡, 망덕, 모곡, 진그늘 농산에서 가장 밀집된 상태로 발견된다. 이들 유적은 각 지류 내에서 모두 반경 수 km 내의 가까운 거리에 위치한다.

또한 생활유적으로는 주거지, 밭, 지석묘 상석을 옮긴 길, 원형 및 장방형 수혈유구, 구상유구 등이 있고, 주거지는 정자천의 여의곡 농산, 진그늘 유적에서 발견된다. 여의곡에서는 우리나라 최초로 지석묘 상석을 옮기는 상석 이동로로 추정되는 길을 발굴 조사하였다. 상석 이동로는 상석의 이동 방법과 이동 방향 그리고 채석장의 설정을 추정케 한다. 이 시기 분묘는 청동기시대의 이른 시기에 지석묘가 축조되고 이어 석관묘 석개토광묘 옹관묘 등이 발생하였다.

고려와 조선 유적과 유물로는 고분군과 기와 가마터가 있고, 석곽묘, 토광묘, 회곽묘 등의 분묘가 있다. 특히 수천리 유적은 보존상태는 물론 출토된 유물도 양질이어서 그 당시 지방문화를 이해하는 데 귀중한 자료를 제공한다. 그리고 무덤을 선정할 때 사신사상과 같은 사상체계에 입각하였음을 알 수 있다. 여기에서 출토된 유물 중에는 11세기경에 제작한 것으로 추정되는 해머리금을 부착한 청자접시와 다양한 종류의 청자를 통해 변천 과정을 엿볼 수 있다. (*다음 호에 계속)

번역 제공

번역 제공